Die Klimakrise trifft nicht alle Menschen gleichermaßen: Der globale Süden leidet bekanntlich stärker. Andere Ungerechtigkeiten sind weniger offensichtlich – etwa dass Frauen übermäßig von der Erderhitzung betroffen sind. Doch Klimaschutz und Gleichberechtigung ließen sich gemeinsam voranbringen, argumentiert unsere Autorin in der Ausgabe 6.21 „Yes She Can“ des Greenpeace Magazins

Als Agnes Mposwa 14 Jahre alt war, änderte sich mit dem Klima auch ihr Leben. Die Tabakernte auf den Feldern ihrer Eltern im Osten Malawis war verdorrt, der Boden nach lang anhaltender Dürre ausgetrocknet. Ihre Familie konnte es sich nicht länger leisten, acht Kinder zur Schule zu schicken; für Agnes war nach der Grundschule Schluss. Also beschloss sie, zu heiraten – ihr Mann, so die Hoffnung, könnte für ihre Bildung aufkommen.

„Es war keine weise Entscheidung“, sagte sie ein Jahr später, ihre vier Monate alte Tochter auf dem Arm. Da lebte sie mit ihrem Mann bei dessen Eltern, der Plan mit der Schule war nicht aufgegangen. „Ich habe akzeptiert, dass der Klimawandel mein Leben beeinflusst und mich an den Punkt gebracht hat, an dem ich jetzt bin“, erzählte sie vor einigen Jahren dem Team des Projekts „Brides of the Sun“, das in Malawi und Mosambik Mädchen porträtierte, die minderjährig verheiratet wurden – weil das Klima die Lebensgrundlagen ihrer Familien zerstört hat. Organisationen, die sich gegen Kinderheirat engagieren, sehen im Klimawandel einen Treiber dieser Praxis. Ein Großteil der malawischen Bevölkerung lebt von einfacher Landwirtschaft, doch seit vielen Jahren werden die Dürren länger und Überschwemmungen heftiger. Wälder wurden für landwirtschaftliche Flächen gerodet und so die Folgen der Wetterextreme noch verschärft. Malawi zählt zu den ärmsten Ländern der Welt – und stand laut Klima-Risikoindex von Germanwatch zuletzt auf Platz fünf der am stärksten von Extremwetter betroffenen Nationen.

© Gethin Chamberlain; Hossein Fatemi/Panos Pictures

© Gethin Chamberlain; Hossein Fatemi/Panos PicturesKIND DER KRISE

Agnes Mposwa aus Malawi heiratete als Minderjährige – so wie 42 Prozent der Mädchen in ihrem Land. Der Klimawandel verstärkt das Problem, da Wetterextreme die Existenzgrundlage vieler Familien in dem ostafrikanischen Staat gefährden; Aufmacherbild: Hossein Fatemi/Panos Pictures

Wer nicht weiß, woher die nächste Mahlzeit kommen soll, dem erscheint es oft als einziger Ausweg, seine Töchter jung zu verheiraten – um so „die finanzielle Belastung zu reduzieren“, heißt es in einem Bericht der Weltnaturschutzunion IUCN, der beschreibt, wie Umweltzerstörung Gewalt gegen Frauen verstärkt. Auch Belästigung, Vergewaltigung, Menschenhandel, häusliche Gewalt und Genitalverstümmelung zählen zu den Folgen.

„Der Klimawandel ist wie ein Brennglas, das sämtliche Ungerechtigkeiten der Welt in den Fokus rückt – und weiter befeuert.“

Der Klimawandel ist wie ein Brennglas, das sämtliche Ungerechtigkeiten der Welt in den Fokus rückt – und weiter befeuert. Vom fossilen Zeitalter haben vor allem die Länder des globalen Nordens profitiert, allerdings werden die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung, die für beinahe die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind, die Folgen der Erwärmung am wenigsten zu spüren bekommen. Viel stärker werden die Menschen im globalen Süden leiden, die kaum Emissionen zu verantworten haben. So schreibt sich auf grausame Weise koloniale Ungerechtigkeit fort.

Unter den Ärmsten sind weltweit wiederum in der Mehrheit: Frauen. Oft sind sie mittellos, weil Geschlechterrollen sie sozial benachteiligen. Das Thema Klimagerechtigkeit reicht also über die Gerechtigkeit zwischen den Regionen der Welt und zwischen den Generationen hinaus: Es geht auch um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Gleichzeitig sind Frauen nicht nur in besonderem Maße von den Klimaveränderungen betroffen. Sie sitzen auch seltener in den einflussreichen Positionen, an denen darüber entschieden wird, wie der Menschheitskrise zu begegnen ist.

© Solmaz Daryani

© Solmaz DaryaniERSCHÖPFUNG

Neben allen anderen Sorgen ist Afghanistan auch stark vom Klimawandel gebeutelt. Im Dorf Laghman ist dieser Kanal die einzige Wasserstelle. Frauen und Mädchen laufen mehrmals täglich dorthin, um Essen und Kleidung zu waschen. Nach einer Dürre sank der Pegel 2018 so stark, dass das Wasser kaum erreichbar war – am Ufer bildeten sich Schlangen. Gol Chaman stand so lange an, dass ihr oft weder Zeit noch Kraft für Hausaufgaben blieben

Besonders verletzlich

Dass Krisen zu mehr Gewalt gegen Frauen führen können, zeigte nicht nur die Pandemie, sondern zum Beispiel auch Hurrikan Katrina, der 2005 die US-Golfküste verwüstete und mehr als 1800 Menschenleben forderte. Im Jahr danach wurden im Staat Mississippi mehr als dreimal so viele Fälle von Gewalt gegen Frauen gemeldet wie zuvor. Erst als die meisten die Notunterkünfte verlassen konnten und Normalität einkehrte, sanken die Zahlen langsam wieder.

Auch die Naturgewalten selbst gefährden die Gesundheit und das Leben vieler Frauen. Durch ihre Aufgaben im Alltag sind sie in ländlichen Gegenden des globalen Südens oft noch stärker als Männer von den Umweltbedingungen abhängig. So sind meistens sie dafür zuständig, Feuerholz und Wasser zu organisieren: In Malawi verbringen Mädchen damit pro Woche gut vier Stunden, Jungen nur knapp anderthalb. Dieser Unterschied klafft im Erwachsenenalter noch weiter auseinander – und lässt Frauen so weniger Zeit für bezahlte Arbeit und Bildung. Laut den Vereinten Nationen leben 37 Prozent der Landbevölkerung in Afrika südlich der Sahara mehr als eine halbe Stunde Fußmarsch von der nächsten Wasserquelle entfernt. Versiegt diese infolge des Klimawandels, hat dies direkte Auswirkungen auf das Ein- und Auskommen von Frauen.

© Joana Kelén

© Joana KelénKLIMAGERECHTIGKEIT

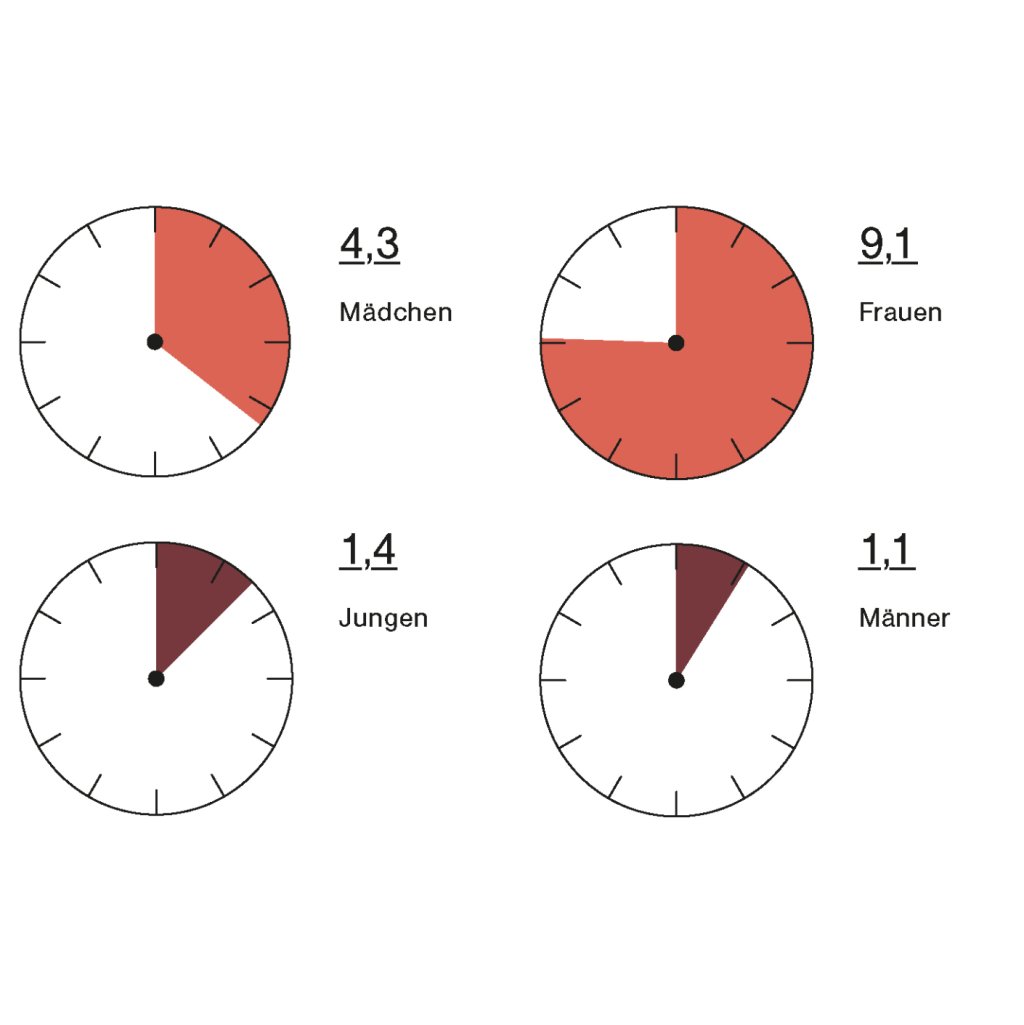

Stunden, die Menschen im ländlichen Malawi wöchentlich damit verbringen, Wasser und Feuerholz zu holen

Wetterextreme treffen alle, doch Frauen oft besonders hart. So waren 65 Prozent der fast 15.000 Menschen weiblich, die 2003 an den Folgen der Hitzewelle in Frankreich starben. Natürlich spielt dabei eine Rolle, dass unter den älteren Menschen, denen hohe Temperaturen besonders zu schaffen machen, aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung viele Frauen sind. Vor allem sie leben in Frankreichs Städten im Alter allein und isoliert – und dehydrieren unbemerkt. Doch selbst wenn man den Altersfaktor herausrechnet, machten Frauen noch sechzig Prozent der Toten aus. „Hitzewellen sind in Europa mit großem Abstand die tödlichsten Wetterereignisse“, sagt Klimawissenschaftlerin Friederike Otto.

Bei Flutkatastrophen in Bangladesch infolge von Zyklonen, das haben Studien gezeigt, werden Frauen oft durch ihre eng gewickelten Saris am Schwimmen gehindert – sofern sie es überhaupt lernen durften. Oft kommt hinzu, dass sie allein mit den Kindern zu Hause sind und nicht die Kraft haben, sie und sich selbst über Wasser zu halten. Mittlerweile hat das Land allerdings deutlich bessere Warnsysteme, sodass Überschwemmungen nicht mehr so viele Leben kosten. Im Iran hungerten bei einer jahrelangen Dürre zwischen 2003 und 2011 vor allem Frauen, weil es Sitte ist, dass der Mann des Hauses sich beim Essen zuerst nimmt – und für sie dann teils nur Brot blieb.

Die Auswirkungen der Katastrophen unterscheiden sich stark und lassen sich kaum von einer Region oder Kultur auf eine andere übertragen. Doch die Beispiele zeigen: Frauen – und Menschen, die sich nicht ausschließlich dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen – sind aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung oft besonderen Gefahren ausgesetzt. Dabei ist das Geschlecht nur ein Faktor, der sich mit anderen zur sozialen Position eines jeden Menschen verwebt – ob er arm ist oder reich, von Rassismus betroffen oder privilegiert, auf dem Land lebend oder in der Stadt, jung oder alt.

Weniger Mitsprache

Junge Menschen, die zu Zehntausenden für eine ehrgeizige Klimapolitik auf die Straße gehen, haben dem Thema in den letzten Jahren breite Öffentlichkeit und Zustimmung verschafft. Länderübergreifend haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2019 die Jugendlichen befragt, die etwa in Amsterdam, Florenz und Warschau an Fridays-for-Future-Demonstrationen teilnahmen: Sie waren in den 13 untersuchten Städten zu mehr als 65 Prozent weiblich. Das Vorbild Greta Thunbergs motivierte alle gleichermaßen: Fast vierzig Prozent der Demonstrierenden engagierten sich zum ersten Mal politisch, und fast die Hälfte gab an, dass die Schwedin sie zur Teilnahme motiviert habe.

Auf dem Asphalt dominieren die Frauen. Doch steigt man Karriereleitern und Machtebenen hinauf, sinkt ihre Zahl – und ihre geringe Vertretung auf den entscheidenden politischen Ebenen steht in deutlichem Missverhältnis dazu, wie sehr sie vom Klimawandel betroffen sind. Weltweit ist derzeit nur jeder vierte Platz in den Parlamenten von einer Frau besetzt und nur ein Fünftel der Ministerien sind weiblich geführt. Am häufigsten leiten Ministerinnen Umweltressorts – deren Befugnisse jedoch deutlich kleiner sind als etwa die der Finanzministerien. 22 Länder hatten zuletzt eine Regierungschefin oder Präsidentin – in 119 Ländern gab es eine solche noch nie.

„Je wichtiger die Verhandlungsrunden, desto weniger Frauen sitzen am Tisch.“

Über die internationalen Klimakonferenzen sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze kürzlich: „Je wichtiger die Verhandlungsrunden, desto weniger Frauen sitzen am Tisch.“ Die kommende Vertragsstaatenkonferenz, die im November unter Leitung des Vereinigten Königreichs in Glasgow stattfinden wird, gilt als bedeutendste seit Paris. Als das Gastgeberland Ende 2020 sein Team für die Konferenz vorstellte, war keine der leitenden Positionen mit einer Frau besetzt. Die Empörung war groß, kurzerhand gründeten Frauen die Organisation „She changes climate“ und schrieben einen offenen Protestbrief an Premierminister Boris Johnson, den mehr als 400 Frauen unterzeichneten, darunter die Nobelpreisträgerin Vandana Shiva, die Ozeanografin Sylvia Earle und Mary Robinson, die ehemalige Menschenrechtskommissarin der UN. Es sei unverständlich, schrieben sie, dass die Hälfte des Planeten nicht in dem Führungsteam vertreten sei, das über die Agenda der Klimakonferenz entscheide, „obwohl es doch weithin anerkannt ist, dass Frauen für die Bewältigung der ökologischen und der Klimakrise entscheidend sind.“

Zahlreiche Untersuchungen belegen nämlich, dass gemischte Teams mit unterschiedlichen Geschlechtern, Ethnien und Lebenshintergründen erfolgreicher sind. Und ökologischer: Länder, die in Sachen Gleichberechtigung fortschrittlicher sind, in denen etwa mehr Frauen im Parlament sitzen, ratifizieren mit höherer Wahrscheinlichkeit Abkommen zum Umweltschutz. Eine Analyse des Abstimmungsverhaltens der US-amerikanischen Kongressabgeordneten über mehrere Jahrzehnte ergab, dass Politikerinnen häufiger für Umweltschutzgesetze votieren, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören. Und ein Vergleich des Finanzdienstleisters MSCI zeigte, dass Firmen mit mehr Frauen in der Führung ihre Emissionen häufig ehrgeiziger reduzieren. Dabei sei allerdings unklar, ob die gemischten Führungsetagen der Grund für das Minus an Emissionen sei – oder ob Frauen sich eher für umweltfreundlichere Unternehmen entschieden.

© Yvan Cohen / LightRocket / Getty Images

© Yvan Cohen / LightRocket / Getty ImagesSTRASSENKÄMPFE

Bei den von Fridays for Future organisierten Demos dominieren junge Frauen in europäischen Städten, hier in Genf. Die Politik, die sie kritisieren, ist dagegen noch überwiegend in Männerhand...

© Thielker / ullstein bild

© Thielker / ullstein bild... und berücksichtigt zum Beispiel nicht die unterschiedlichen Mobilitätsmuster und -bedürfnisse von Männern und Frauen

Auch die jährliche „Umweltbewusstseinsstudie“ des Umweltbundesamtes zeigt seit Jahren, dass Frauen in Deutschland im Schnitt klima- und umweltfreundlicher eingestellt sind als Männer. Einige Studien weisen zudem darauf hin, dass der ökologische Fußabdruck ihres Konsums in Industrieländern kleiner ist: Sie essen meist weniger Fleisch und fahren vor allem deutlich weniger Auto. „Klima- und Ressourcenschutz sind einfach zwei weitere Sorgen, die sich Frauen aufhalsen – weil sie dazu erzogen werden, sich um alles zu kümmern“, sagt Gotelind Alber, die seit Jahren zu dem Thema forscht und 2008 die Organisation Gender CC mitgegründet hat, die sich für geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzt.

Es passt ins Bild, dass es maßgeblich zwei Frauen waren, die das wegweisende Pariser Klimaabkommen zum Abschluss gebracht haben: Die damalige Generalsekretärin des Klimabüros, Christiana Figueres, leitete die Konferenz gemeinsam mit der französischen Verhandlungsführerin Laurence Tubiana. Beobachterinnen beschreiben den Stil der beiden Frauen, durch die Konferenz zu führen, als auffallend transparent und inklusiv. Auch eine Analyse des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik bescheinigt der Konferenzleitung, sie habe „allen Parteien in gleichem Maße zugehört und transparent kommuniziert“, damit eine Verständigung insbesondere zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ermöglicht und die Konferenz auf diese Weise zum Erfolg geführt.

Ungeahnte Möglichkeiten

Es war einmal eine deutsche Frauenministerin, die in der darauffolgenden Legislaturperiode Umweltministerin wurde. Ihr Name war Angela Merkel, und sie lud 1995 zur ersten internationalen Klimakonferenz nach Berlin. Es hätte ein märchenhafter Anfang sein können, „die ideale Voraussetzung, um geschlechtergerechte Klimapolitik voranzubringen“, schreibt Gotelind Alber in einer Analyse der deutschen Klimapolitik. Auch damals verfasste eine Gruppe von Frauen einen offenen Brief: „Umweltpolitik, soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung von Frauen gehen Hand in Hand“, stellten die „Frauen für Frieden und Ökologie“ fest, und müssten „in die UN-Politik integriert werden“. Doch es dauerte noch viele Jahre, bis bei den internationalen Klimaverhandlungen Geschlechtergerechtigkeit wenigstens auf dem Papier gefordert wurde. Heute sind alle Staaten angehalten, diesen Aspekt in den Berichten über ihre Klimaschutzmaßnahmen zu berücksichtigen, und das Thema steht auf der Agenda der internationalen Konferenzen. Dennoch berücksichtigt bislang kein Land der Welt Genderaspekte konsequent in seiner Klimapolitik, indem es etwa untersucht, ob sich Gesetze und Fördergelder unterschiedlich auf die Geschlechter auswirken.

Wie wichtig die weibliche Perspektive ist, zeigt sich am Beispiel der Verkehrspolitik in Deutschland. Männer fahren im Schnitt mehr Kilometer mit dem Auto, auch weil sie häufiger erwerbstätig sind, und sitzen dabei eher in großen Wagen, die viel verbrauchen. Frauen legen mehr kürzere Wege zurück, weil sie etwa Kinder begleiten und Einkäufe machen – und das vor allem in den Städten eher zu Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wird nun etwa der Kauf von Elektroautos staatlich gefördert, profitieren Frauen davon tendenziell weniger, wie die Organisationen Genanet und Gender CC, die sich für geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzen, untersucht haben.

2018 etwa wurden 36 Prozent der privat genutzten Autos auf Frauen zugelassen – aber nur 28 Prozent der Elektrofahrzeuge. Die Autorinnen führen das darauf zurück, dass die Strommobile bisher deutlich teurer sind als ihre fossilen Pendants. Zudem sind knapp sechzig Prozent der neu zugelassenen Elektroautos Firmenwagen, die seltener von Frauen gefahren werden. 1,25 Milliarden Euro hat den Staat allein im ersten Halbjahr 2021 die Förderung von Elektroautos gekostet – Geld, das für Maßnahmen hätte ausgegeben werden können, die allen Menschen gleichermaßen und darüber hinaus der Umwelt nützen: sichere Radwege zum Beispiel und bessere, günstigere Bus- und Bahnverbindungen. Eine ausgewogene Politik, die den motorisierten Individualverkehr nicht ins Zentrum stellt, wäre mit mehr Frauen in den entscheidenden Gremien möglicherweise eher zu erreichen.

© Cristina Aldehuela / AFP / Getty Images

© Cristina Aldehuela / AFP / Getty ImagesSYNERGIEN

In vielen Ländern haben Frauen schlechte Chancen, Land zu besitzen oder zu erben. Da sie auch weniger Zugang zu Bildung, Technologie und Krediten haben, erwirtschaften sie oft geringere Erträge. Hier ließen sich drei Krisen mit einer Klappe schlagen: die Gleichberechtigung vorantreiben, zugleich Hunger und den Flächenbedarf der Landwirtschaft verringern und damit wiederum das Klima schützen

Ein ganz anderer Bereich, in dem Gleichberechtigung und Klimaschutz zugleich vorangebracht werden könnten, ist die globale Landwirtschaft. Frauen verrichten in ärmeren Ländern häufig die Feldarbeit, doch weil sie seltener das Recht auf Landbesitz haben, schwieriger an Kredite und Werkzeuge kommen und nicht so gut ausgebildet sind, sind sie weniger produktiv. Wären sie nicht derart benachteiligt, schätzt die Welternährungsorganisation FAO, könnten ihre Erträge um zwanzig bis dreißig Prozent steigen – und bis zu 150 Millionen Menschen weniger würden hungern.

Gleichzeitig ließen sich durch bessere Bedingungen für Bäuerinnen bis 2050 knapp anderthalb Milliarden Tonnen Kohlendioxid einsparen, wie die Geografin und Umweltwissenschaftlerin Katherine Wilkinson einmal auf einer TED-Konferenz beschrieb. Denn je erfolgreicher Ackerland bestellt wird, desto weniger Wald werde für zusätzliche Flächen gerodet. „Lassen Sie mich eines deutlich sagen“, beendete sie ihren Vortrag augenzwinkernd: „Frauen und Mädchen sind nicht dafür verantwortlich, für alles eine Lösung zu finden – aber wahrscheinlich tun wir es trotzdem.“

Diesen Artikel finden Sie in unserer bisher weiblichsten Ausgabe 6.21 „Yes She Can“ des Greepeace Magazins. Im Schwerpunkt dreht sich alles um inspirierende Frauen weltweit, die sich gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen und für gerechtere Gesellschaften einsetzen. Darin können Sie lesen, wie viele an die Schalthebel der Macht drängen, um es anders zu machen und den Wandel voranzutreiben – als Anwältinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen. Das Greenpeace Magazin erhalten Sie als Einzelheft in unserem Warenhaus oder im Bahnhofsbuchhandel, alles über unsere vielfältigen Abonnements inklusive Prämienangeboten erfahren Sie in unserem Abo-Shop. Sie können alle Inhalte auch in digitaler Form lesen, optimiert für Tablet und Smartphone. Viel Inspiration beim Schmökern, Schauen und Teilen!

![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-09/gpm_6_24_titel_96dpi.jpg?h=52668bc7&itok=rdLw4n2T)